„Wolfenstein 2: The New Colossus“ überraschte mit seiner Switch-Veröffentlichung nicht zwangsläufig aufgrund der technischen Qualität, sondern das alleinige Erscheinen war für eine Nintendo-Konsole durchaus ungewöhnlich. Was in der Vergangenheit eine Wunschvorstellung oder ein Kritikpunk an dem Traditionsentwickler war, ist schließlich die Realität. Hochwertige Titel von externen Entwicklern mit einer fehlenden Jugendfreigabe erscheinen nun auch auf der Switch. In diesem Sinne hat es auch „Wolfenstein: Youngblood“ den Weg auf die Nintendos Heimkonsole gefunden. Kein echtes „Wolfenstein 3“ wird der Titel mit einem Coop-Modus ausgeliefert und serientypisch stehen Regime-Soldaten auf der Abschussliste. Klingt auf dem Papier nach einer sicheren Bank, doch weshalb „Youngblood“ nicht ohne Stolpersteine das Ziel erreicht, lest ihr in unserem Review.

Sisters of Mercy

Wolfenstein: Youngblood spielt in den 1980er Jahren und knüpft an den Vorgänger an. Die vereinigten Staaten wurden von der Kontrolle befreit. Supersoldat und Dolph Lundgren-Double BJ. Blaskowitz lebt mit seiner Frau und den beiden Töchtern Soph und Jess in Texas auf einer Farm. Die Idylle wird jedoch jäh unterbrochen, als die Kampfmaschine während einer Mission spurlos verschwindet. Seine Töchter nehmen das Zepter in die Hand und folgen ihm in das besetzte Paris. Denn in Europa hat sich das Regime wie ein Tumor eingenistet. In den Katakomben von Paris schließen sie sich dem Widerstand an und sollen die Stadt von ihrer Besatzung befreien. Von ihren Eltern zu Kampfmaschinen ausgebildet und mit Kampfanzügen ausgestattet, sind die Teenager im Gegensatz zu ihren nichtsnutzigen Altersgenossen bestens auf dieses Vorhaben vorbereitet.

Die vorangegangenen Serienteile konnten neben actionreichen Schusswechseln mit interessanten Figuren und einer gehörigen Portion Humor punkten. Diese Stärken wirft „Wolfenstein: Youngblood“ vollständig über Bord. Die beiden Protagonistinnen haben nur wenig Charakter und ihre einzige Eigenschaft ist, dass sie unglaublich cool und vulgär sind. Nach dem Abschuss eines Regime-Soldaten hagelt es maue Platitüden und Daumen nach oben. Der Entwickler hat sich dabei jedoch nicht die Mühe gemacht, weitere Facetten einzuflechten, wodurch die flachen Figuren bereits nach wenigen Minuten nerven und am Ende der ersten Mission vollständig irrelevant geworden sind. Auch die Nebenfiguren können diesen Makel nicht aufwiegen, denn sie bleiben Eindimensional und ohne nachvollziehbare Motivation.

Ein faschistisches Regime...na und?

Der serientypische Humor wurde eingedampft und bis auf die pubertäre Art der Schwestern und die mittlerweile bekannte überzogene Sprache und Betonung der Faschisten ist nur wenig übrig geblieben. Ein angedeutetes 80er-Gefühl, dass zunächst mit treibender Synthie-Musik und Plakaten aufgebaut wird, hat bereits nach wenigen Minuten ausgedient. Ohne Alleinstellungsmerkmal wirkt „Youngblood“ wie eine leblose Kopie seines Vorgängers.

Der letze Sargnagel ist die irrelevante Geschichte, die außer der genannten Prämisse belanglos dahinsiecht. Letztlich mündet sie in ein vorhersehbares, doch nicht nachvollziehbares und lächerliches Ende. Für einen Titel mit Coop-Anteil muss eine Geschichte nicht zwangsläufig im Vordergrund stehen, doch sorgt der Mangel an den serientypischen Elementen dafür, dass im Spiel keine glaubwürdige Motivation besteht, die Regime-Soldaten zu töten. Ohne eine satirische Außeinandersetzung und eindrucksvolle Figuren verleugnet „Wolfenstein: Youngblood“ die Serienidentität. Mit Blick auf die andauernde Kontroverse um die Darstellung verfassungsfeindlicher Symbole muss die Frage gestellt werden, inwiefern „Wolfenstein: Youngblood“ sich überhaupt sinnvoll mit dem Thema auseinandersetzt.

Schusswechsel mit Problemen

Im Mittelpunkt des Geschehens stehen jedoch die Schusswechseln. Auf den ersten Blick können sie durchaus überzeugen. Mit einem umfassenden Waffenarsenal aus konventionellen Bleispritzen und Energiewaffen, die zwar aus dem Vorgänger übernommen wurden, und einer ordentlichen Gegnervariation ist ein solides Fundament gegeben. Das Feedback von Waffen und Treffern ist etwas seicht, doch zusammen mit einer gelungenen Mobilität der Figuren sorgen die Schusswechsel zunächst für Unterhaltung.

Der Spielfluss wird jedoch permanent durch ein eingeführtes Panzerungssystem unterbrochen. Gegner verfügen über eine von zwei Rüstungsklassen. Die Schießprügel des Arsenals richten nun Extraschaden an einer dieser beiden Klassen an. In der Theorie soll dieses System für eine taktische Komponente sorgen, doch in der Praxis führt es nur zu hektischen und störenden Waffenwechseln während des Gefechts. Denn ohne eine passende Waffe sinkt der Schaden an den Gegnern ins Bodenlose. Besonders störend wird dieser Aspekt, wenn zwei Gegner mit unterschiedlichen Rüstungstypen auf den Spieler einstürmen und nach jeder Salve die Waffe gewechselt werden muss. Anstatt einer flüssigen Schlachtplatte, lässt sich der Spielablauf mit der Suche einem Schlüsselbund in einer Frauenhandtasche vergleichen. Das verfehlte Munitionsmanagement verstärkt dieses Problem noch. Die benötigen Waffen zur Zerstörung der Panzerung sind schnell leergeschossen und der Nachschub an Munition ist nicht durchgehenden gewährleistet. Mit einer suboptimalen Bewaffnung werden die Gegner zu Schwämmen, die nur schwer aus dem Weg geräumt werden können. Einziger Ausweg ist es den Gegner durch die Level zu ziehen und mit Wattebällchen zu beschießen.

Auf eine derart erhöhte Kampfdauer ist das Spiel jedoch in keinster Weise ausgelegt, denn die Schwestern werden immer wieder von Gegnerwellen überflutet und wer keine geeignete Waffe zur Hand hat, scheitert an den Putzutensilien. Als Mittelpunkt des Spielablaufs reduziert dieses mäßig funktionale System das Erlebnis auf die korrekte Auswahl der Waffe. Gegnertypen, ihre Fähigkeiten und Trefferzonen rücken in den Hintergrund. Der Erfahrung ist dann ebenfalls nicht zuträglich, dass die Schlächter des Regimes eine Ansammlung von unterbelichteten Sportschützen sind. Diese Tatsache mag ein cleverer Bezug zur Realität sein, doch sorgt sie nicht für einen forderndes Gefecht.

Eine offene Sardinendose

Anstatt die Level und Missionsstruktur des Vorgängers zu übernehmen, setzt „Wolfenstein: Youngblood“ auf eine handvoll offener Areale und einen leichten Rollenspielanteil. Innerhalb der Stadtteile von Paris absolvieren die Schwestern verschiedene Missionen. In der Widerstandsbasis in den Katakomben sammelt der Spieler Missionen und kann sie nach Lust und Laune in den Gebieten angehen. Dieser Ansatz kann sich jedoch nicht gewinnbringend entfalten. Für einen Shooter besitzen die Gebiete ein überdurchschnittliche Größe und sind abwechslungsreich gestaltet. Eine Mischung aus engen Räumen und offenen Flächen und eingestreuter Vertikalität bietet ausreichend Fläche für Schusswechsel auf jeder Distanz.

Unter dem Deckmantel der Rollenspielansätze erweisen sich die Karten als viel zu klein. Innerhalb weniger Missionen hat der Spieler die meisten Ecken der Karte erkundet und Missionen schicken ihn in die immer gleichen Räumlichkeiten. Die sich einstellenden Abnutzungserscheinungen verstärkt das generische Missionsdesign. Augenscheinlich haben die Auftraggeber unterschiedliche Motivationen für ihre Anliegen, doch außer leeren Floskeln wird nichts relevantes erzählt. Die implizierte Bedeutung der Aufträge wird vollständig ins lächerliche gezogen, wenn der Spieler in einem Krankenhaus eine Widerstandskämpferin befreit hat und fünf Minuten später nochmal in das Gebäude spaziert, um geheime Daten zu stehlen. Nach einer weiteren halben Stunde klopfen die Schwestern erneut bei dem Chefarzt an, um weitere Geiseln zu befreien.

Nicht nur das Backtracking zerstört die Illusion der Spielwelt, auch die absurde Respwanrate und fehlende Intelligenz der Gegner ist störend. Nachdem der Vorplatz des Krankenhauses gesäubert und der Auftrag in dem Gebäude abgeschlossen wurde, steht die gesamte Wachmanschaft bereit, um den Spieler zu attackieren. Anstatt sich die Mühe zu machen, sie erneut zu erledigen oder überhaupt für die Mission irrelevante Gegner zu besiegen, ist es effizienter, einfach an ihnen vorbei zum Ziel zu laufen. Die offene Spielwelt verliert in diesen Augenblicken ihre Faszination. Lediglich die Hauptmissionen können aufgrund ihrer linearen Struktur zunächst überzeugen. An einem roten Pfaden führen die Aufträge durch individuelle Areale und münden in einen Bosskampf. Visuell eindrucksvoll sind deren Fähigkeiten alleine nicht bedrohlich, sondern sie werden nur aufgrund ihrer absurden Resistenz gegen Geschosse zu einer Herausforderung.

Far-Cry lässt grüßen

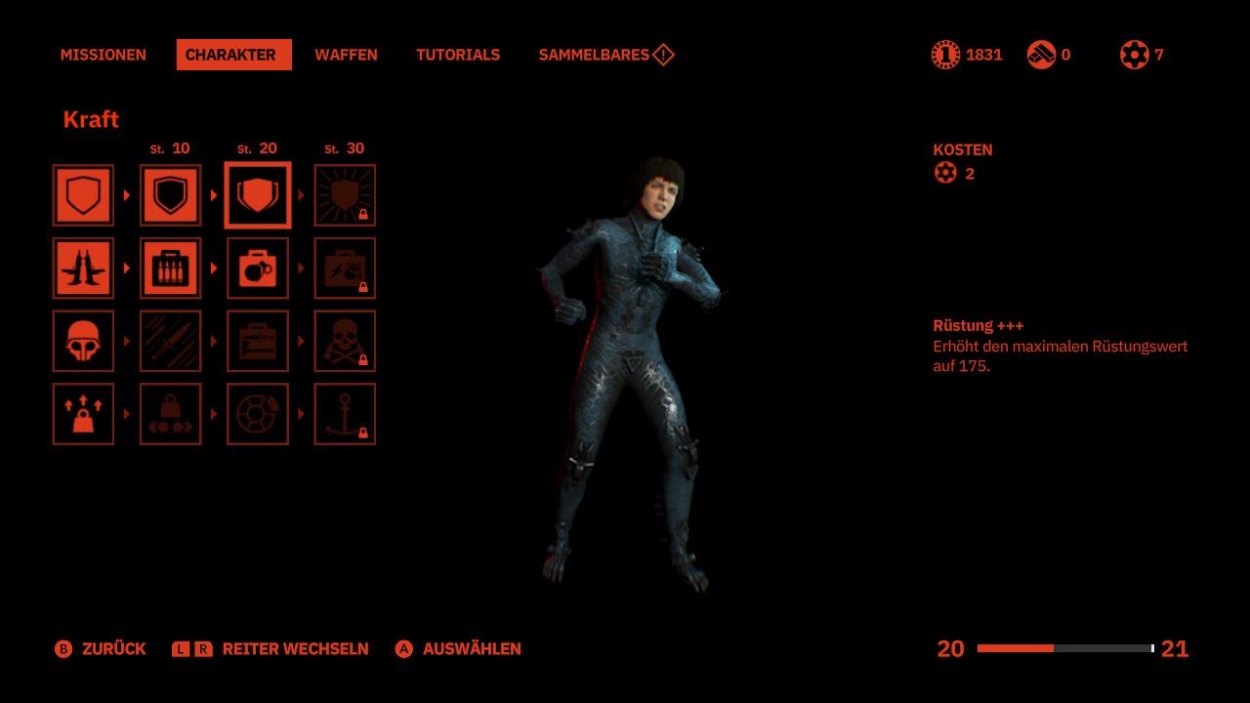

Für abgeschlossene Missionen gibt es Erfahrungspunkte und Münzen. Steigen die Schwestern eine Stufe auf, erhalten sie Fertigkeitspunkte und einen dauerhaften Schadensbonus. Mit diesen lassen sich Leben und Panzerung der Figuren erhöhen, die Munitionskapatzität oder einige Spezialfähigkeiten hinzufügen. Mit solchen Gesten werden die Schwestern kurzzeitig stärker, unverwundbar oder stellen Leben und Rüstungspunkte wieder her. Die Waffen können durch zahlreiche Upgrades ebenfalls aufgewertet werden. Die meisten Talentpunkte und Aufwertungen sind generisch und werden routiniert abgearbeitet, ohne die Faszination dieser Systeme zu transportieren. Störend wird dieses System erst durch den Zwang ein bestimmtes Level erreichen zu müssen, um eine der Hauptmissionen anzugehen. Ohne die zusätzlichen Werte richten die Gegner in diesen Missionen derart viel Schaden an, dass der Spieler sie nicht bezwingen kann. Der Grind nach zusätzlichen Erfahrungspunkten wird durch das schwache Missionsdesign zu einer Geduldsprobe und stört den Spielfluss enorm. Die Systeme fließen nicht reibungslos zusammen und wirken wie ein zwanghaft übergestülptes Korsett, dass nur zur Spielzeitstreckung geschaffen wurde.

Mit einem Freund wird es besser?

“Wolfenstein. Youngblood“ präsentiert sich als kooperatives Abenteuer. Ohne einen Begleiter übernimmt die KI eine der Schwestern und macht dabei nur eine mäßige Figur. Gelegentlich steht sie planlos in der Gegend herum ohne auf die Soldaten zu schießen oder irrt tapsig in den Leveln herum, wenn sie eigentlich ihre verwundete Schwester retten sollte. Gelegentlich eröffnet sie zwar das Feuer, doch mit einem menschlichen Begleiter steht eindeutig mehr Feuerkraft zu Verfügung. Der kooperative Modus enttäuscht dabei auf ganzer Linie und wirkt undurchdacht und künstlich. Außer geteilten Leben und einigen Türen oder Knöpfen, die beide Spieler gleichzeitig betätigen müssen, gibt es nur wenig sinnvolle Systeme, die ein Zusammenspiel tatsächlich ausreizen. Die Absprache eines expliziten Ziels wird aufgrund der Masse an Gegnern überflüssig und das Erlebnis artet schnell in sinnloses Fratzengeballer aus. Für einige Missionen unterhält „Youngblood“ dabei gut, nur um dann in einen belanglosen monotonen Brei überzugehen. Wenn man annimmt, dass Missionsdesign und Geschichte für ein derart generisches kooperatives Erlebnis eingedampft wurden, muss man diese Entscheidung mehr als hinterfragen. Lobenswert ist lediglich der Buddy-Pass, mit dem Käufer der Deluxe-Version beliebig oft die Nutzer der Testversion ohne den Kauf einer zweiten Kopie zum Spiel einladen kann.

Herz der Motorrüstung

Der positive Eindruck des Buddy-Pass wird durch den Zwang eines Bethesda.net-Kontos, das mit dem Nintendo-Konto verknüpft werden muss, getrübt. Hier wäre es sinnvoller gewesen, diese Funktion nur über das bereits vorhandene Spielerkonto abzuwickeln. Auch ein aufgesetzter Herausforderungsmodus sorgt für Unverständnis. Grundlos werden tägliche und wöchentliche Herausforderungen gestellt, die sich auf den Abschuss spezifischer Gegner beschränken. Anstatt den Aufwand in hochwertige Missionen zu investieren, soll die Spielzeit mit solchen billigen Methoden gestreckt werden, zumal sich dieses System überhaupt nicht homogen in das Spiel einfügt. Tiefpunkt sind die überflüssigen Mikrotransaktionen. Mit Echtgeld können zahlreiche Farbvarianten der Figur erworben werden. Einige lassen sich auch mit Ingamewährung freischalten, doch es ist unverständlich, wieso in einem Spiel mit einer marginalen sozialen Komponente die Individualisierung der Figur mit zusätzlichen Kosten verbunden sein soll.

Technisch kann „Wolfenstein: Youngblood“ zumindest punktuell überzeugen. Die visuellen Abstriche sind erwartbar und trotz ordentlicher Gesamtqualität fallen einige Faktoren störend auf. Maskenhafte Gesichter wirken veraltet und aufgrund der dynamischen Auflösung werden weit entfernte Gegenstände und Gegner zu einer grauen Masse. Nicht immer lässt sich das Ziel eindeutig identifizieren. Im Handheld verstärken sich diese Probleme noch und zusammen mit einer niedrigen Auflösung und dem kleineren Bildschirm hat der Spieler nicht immer das gesamte Geschehen im Blick. Während die Bildrate im Dock ohne größere Abweichungen bleibt, kann die Switch im Handheld nicht durchgehend die 30 Bilder pro Sekunde halten und besonders bei einem hohen Gegneraufgebot fallen die Bildeinbrüche auf. Unspielbar wird es nicht, doch kann sich auch kein flüssiges Erlebnis entfalten.

Der Soundtrack kann zunächst mit kultiger Synthiemusik punkten, doch im späteren Spielverlauf wird auf diese musikalische Untermalung verzichtet. Die überzogene deutsche Sprachausgabe ist bei den Regime-Soldaten passend, doch die lieblose Synchronisation bei den übrigen Figuren sorgt für keine Begeisterungsstürme. Positiv kann lediglich die funktionale Bedienung des Spiels angeführt werden. Mit der Option auf eine Bewegungssteuerung hat der Spieler wenig Probleme sein Ziel zu finden. Auch der Voicechat funktionierte im Test ohne Probleme. Nervig ist die fehlende Pausenfunktion, auch wenn der Spieler im Solo-Modus unterwegs ist. Im Gefecht kurz aussteigen und die Wäsche anstellen ist keine Option. Sterben oder ein Neustart der Mission sind die gebotenen Alternativen.

Bisher gibt es zwei Kommentare

Ansonsten trifft der Test den Nagel auf den Kopf.